伝統とサスティナブルの二刀流。差別化するノベルティ開発|OEMインタビューVol1 株式会社Agriture

インタビュアー:うまみ企画 安藤弘人

国産野菜の高付加価値化やサステナブルな商品づくりが求められる中で、注目を集めるのが「乾燥野菜」を使ったOEM商品開発です。今回ご紹介するのは、京都発の乾燥野菜メーカー「Agriture(アグリチャー)」。

創業者であり代表の小島怜さんに、OEM事業の特徴や商品開発の裏側、そして「乾燥野菜でつくるこれからの食の形」についてお話を伺いました。

梨特化のブランド!農作物のブランド化

Q. まずは御社の事業内容について教えてください。

小島氏:

Agritureは、全国の伝統野菜や果物を使った「乾燥野菜・ドライフルーツ」の製造販売と、それらを活用したメーカーです。現在は50種類以上の乾燥原料を扱っており、香料や着色料を使わず、素材本来の香り・味・色を活かすのが特徴です。特に、低温乾燥による「野菜っぽい再現性の高さ」にこだわっています。

その中でも、「乾燥野菜のOYAOYA」「梨からの手紙」「やさい薬膳」などの自社サービスを運営しており、BtoBとしてのメーカー業をはじめ個人向けの商品開発も行なっているのが特徴です。

依頼急増の食品ロス対応のOEM開発

Q. OEMの取り組みはどのようなことをしていますか?

小島氏:

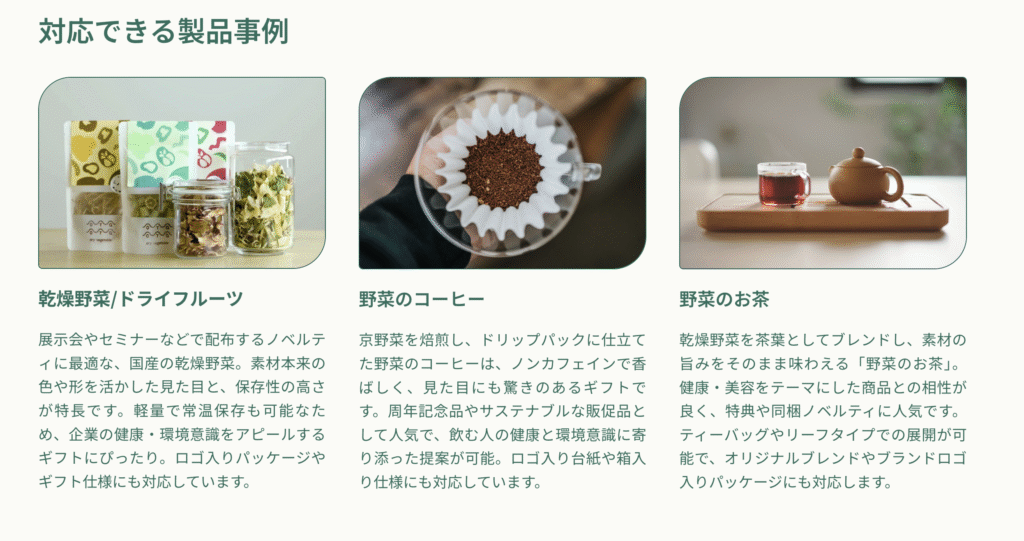

私たちは、乾燥野菜やドライフルーツを活用した商品開発のOEM支援を行っています。たとえばスープ、スナック、飲料、ギフトなど、様々なジャンルの製品に応用できるよう、素材選定からブレンド提案、試作、パッケージ設計までを一貫してサポートしています。

最近は特に、食品ロス削減・国産素材志向・SDGs対応といった社会的背景もあり、さまざまな立場から乾燥野菜のOEM相談が増えています。たとえば、生産現場で発生する規格外や余剰野菜の加工依頼に加えて、食品メーカーからは「新しい機能性素材」として乾燥野菜を活用したいという声も増えています。

乾燥野菜はそのままの形状で使えるのはもちろん、パウダーに加工して練り込み素材や調味料として活用することも可能です。また、生鮮とは違い水分が抜けていることで、スナックや焼き菓子、冷凍食品などの製造においても味や食感のバランスを崩しにくいという利点があります。こうしたことから、商品開発の自由度が高く、差別化しやすい素材として注目されています。

低温で野菜っぽい乾燥野菜を作る

Q. OEM事業における貴社の強みを教えてください。

小島氏:

私たちAgritureのOEMの強みは、主に5つあります。

- 再現性の高い低温乾燥技術

弊社では、40〜60度前後の低温でじっくりと乾燥させる独自の加工技術を採用しています。急激な加熱や高温処理を避けることで、野菜や果物本来の香りや色合い、そして味の輪郭をしっかりと残すことができます。 - ブドウ糖不使用で素材の味を追求

多くの市販ドライフルーツや乾燥野菜には、甘みや保存性を高めるためにブドウ糖や砂糖が加えられていますが、Agritureでは一切加えず、素材そのものの味わいを活かす無添加仕上げを基本としています。だからこそ、噛んだ瞬間に広がるのは「その野菜・果物らしさ」。

たとえばりんごなら酸味と甘みのバランス、にんじんなら土っぽさを含んだ甘さ、といった“素材ごとの違い”がはっきり感じられる仕上がりです。ナチュラル志向のブランドはもちろん、食品表示の透明性を重視する企業や、素材にこだわるレストランなどでも高く評価されています。 - 規格外野菜や全国の伝統野菜の活用

京野菜をはじめ、全国の在来種や伝統野菜を乾燥加工しています。地域性やストーリー性のある素材を扱っていることも特徴です。また、農福連携やアップサイクルといった文脈でもOEMのご相談をいただいています。 - 小ロット対応

最小ロットは商品や工場により異なりますが、100g単位からの試作にも柔軟に対応しています。まずは小さく始めて、段階的に展開したいという企業様をはじめ、農家さんなどにも好評です。もちろん、大ロットでの加工にも対応しております。 - 一気通貫のOEM支援

乾燥加工だけでなく、レシピ提案、パッケージ構成、商品名のご相談、デザイン制作まで含めてサポートしています。社内外のデザイナーやパートナーとも連携しながら、単なる製造にとどまらず、ブランド全体としてのご提案を行うことが可能です。

OEMは単なる商品づくりではなく、私たちにとっては企業と一緒に価値を共創していく取り組みだと考えています。

生産者のファン作りになる商品開発

Q. 実際のOEM事例を教えてください

小島氏:

最近は、企業ノベルティや販促用ギフトとしてのご相談が増えています。乾燥野菜は見た目にも華やかで、常温保存できるうえに「SDGsを考慮したノベルティ」としてご活用いただくケースが多いです。いくつか実際の事例をご紹介します。

京野菜を使ったノベルティ

たとえば、京野菜を使ったノベルティ開発では、企業様のスポーツチームのグッズ開発として、乾燥野菜を小袋にパッケージしたノベルティを製造しました。賀茂茄子や金時にんじんなど、京都らしい彩りや形が特徴の野菜を厳選して、先方がご用意されたオリジナルパッケージに梱包しオリジナリティあふれる製品となりまひふぇ田。

「京野菜をモチーフにしたキャラクターに合うノベルティ」というご要望があって、弊社の乾燥京野菜はピッタリでした。

農園の野菜を使ったオリジナル製品

また、農園と連携して、その場で出る野菜を乾燥加工したケースもあります。規格外や余剰になりやすい葉物や根菜を中心に、農園さんの収穫スケジュールに合わせて原料を引き取り、加工して商品化までお手伝いしました。パッケージには農園名やメッセージを入れたことで、単なる乾燥野菜というよりも、“ファンづくりのきっかけになるツール”として活用いただけました。

ヒアリングから始めるOEM開発

Q. 商品開発の流れと支援体制について教えてください。

小島氏:

OEMのご相談をいただいた際は、まずしっかりとヒアリングするところから始めます。

「どういった商品を作りたいのか」「どんなお客様に届けたいのか」といったコンセプトを伺いながら、私たちから素材や加工方法の提案も交えて進めていきます。

流れとしては、次のようなステップです。

- ヒアリング(使用用途やご希望のコンセプトを確認)

- サンプル提供(既存素材やオリジナルブレンドをご提案)

- 試作(必要に応じて商品開発費をいただきます)

- 本製造と納品(小ロットからスタート可能です)

食品表示に関する簡易的なチェックやご相談も、社内で対応しています。製造は自社工場に加えて、信頼できる提携先とも連携しており、スピード感と柔軟性のある体制を整えています。ご要望に応じて、パッケージ設計やデザイン面のご相談に乗ることも可能です。

乾燥野菜を使った商品開発

Q. 今後、どんなOEMを目指していきますか?

小島氏:

私たちが目指しているのは、単に素材を納品する「乾燥野菜のOEM」ではなく、背景やストーリーを一緒に届けるOEMです。たとえば、自社農園で丁寧に育てられた野菜や、企業の地域貢献活動の一環として生まれた素材など、その会社ならではの背景や想いが込められた原料がありますよね。私たちは、そういった素材に宿る“ストーリー”をそのまま商品というかたちで表現するお手伝いをしています。

単に乾燥野菜を納品するのではなく、「なぜこの野菜を使うのか」「どんな背景で生まれたのか」といった文脈ごと設計していくことで、企業やブランドのメッセージがしっかり伝わるOEMにしていきたいと考えています。

今後は、「乾燥野菜×スナック」や「乾燥野菜×グラノーラ」、「乾燥野菜×お惣菜」など、異業種とのコラボレーションにも積極的に取り組みたいと思っています。乾燥野菜は見た目にも鮮やかで、味や栄養価の面でも魅力的な素材ですので、まだまだ可能性があると感じています。

サスティナブルな商品開発はお任せください

Q. OEMに興味をもつ企業に向けて、一言お願いします。

小島氏:

「まだ構想段階だけど、ちょっと相談してみたい」

「少量からでも試作できるかな」

そんな企業さまや農園さんも、ぜひ気軽にご相談ください。

私たちは、“まずは小さく試して、そこから一緒に育てていく”というスタンスを大切にしています。乾燥野菜を通じて、地域資源の活用やサステナブルな商品づくり、健康意識の高いお客様への新しい提案など、いろいろな形で貢献できることがあると思っています。

ご興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせください。

- 社名 : 株式会社Agriture

- URL : https://agriture.jp/

- 本社 : 京都府京都市下京区玉津島町294

- 設立 : 2022年8月

▶ お問い合わせ・資料請求はこちら:https://agriture.jp/wholesale-oem